地球是太阳系中由内及外的第三颗行星,距离太阳149 597 870.7千米/1天文单位,是宇宙中人类已知唯一存在生命的天体,也是人类居住的星球,共有80亿人口。其质量约为5.97×1024千克,半径约6,371千米,平均密度5.5 g/cm3,是太阳系行星中最高的。地球同时进行自转和公转运动,分别产生了昼夜及四季的变化更替,一太阳日自转一周,一太阳年公转一周。自转轨道面称为赤道面,公转轨道面称为黄道面,两者之间的夹角称为黄赤交角。地球仅有一颗自然卫星,即月球。

美国阿波罗17号宇航员在前往月球途中拍摄的“蓝色弹珠”地球照片(摄于1972年12月7日)

轨道参数

历元 J2000

远日点

152,100,000 km(94,500,000 mi)

(1.01673 AU)

近日点

147,095,000 km(91,401,000 mi)

(0.9832687 AU)

半长轴

149,598,023 km(92,955,902 mi)

(1.000001018 AU)

离心率

0.0167086

轨道周期

365.256363004 日

(1.00001742096 儒略年)

平均轨道速度

29.78 km/s(18.50 mi/s)

107,200 km/h(66,600 mph)

平近点角

358.617°

轨道倾角

7.155°至太阳赤道;

1.57869°至不变平面(英语:invariable plane);

0.00005°至J2000黄道

升交点黄经

−11.26064°[3]至J2000黄道

近日点参数

114.20783°

卫星

月球,以及多于1381个人造卫星

物理特征

平均半径

6,371.0 km(3,958.8 mi)

- 赤道半径

6,378.1 km(3,963.2 mi)

极半径

6,356.8 km(3,949.9 mi)

扁率

0.0033528[10]

1/298.257222101(ETRS89(英语:ETRS89))

周长

40,075.017 km(24,901.461 mi)赤道

40,007.86 km(24,859.73 mi)子午线

表面积

510,072,000 km2(196,940,000 sq mi)

体积

1.08321×1012 km3(英语:Volume of the Earth)

(2.59876×1011 cu mi)

质量

5.97237×1024 kg

(1.31668×1025 磅)

(3.0×10−6 太阳质量)

平均密度

5.514 g/cm3(0.1992 lb/cu in)

表面重力

9.807 m/s2(32.18 ft/s2)

(1 g)

逃逸速度

11.186 km/s(6.951 mi/s)

恒星周期

0.99726968 d[16]

(23h 56m 4.100s)

赤道自转速度

1,674.4 km/h(1,040.4 mph)

转轴倾角

23.4392811°

反照率

0.367(几何反照率)

0.306(球面反照率)

表面温度 最低 平均 最高

开氏 184 K 288 K 330 K

摄氏 −89.2 °C 15 °C 56.7 °C

华氏 −128.5 °F 59 °F 134 °F

大气特征

表面气压

101.325 kPa(MSL)

成分

78.08% 氮气(干燥空气)

20.95% 氧气

0.930% 氩气

0.039% 二氧化碳

~ 1% 水蒸气 (依气候而变)

地球表面有71%的面积被水覆盖,称为海洋或湖或河流,其余是陆地板块组成的大洲和岛屿,表面分布河流和湖泊等水源。南极的冰盖及北极存有冰。主体包括岩石圈、地幔、熔融态金属的外地核以及固态金属的内地核。拥有由外地核产生的地磁场。外部被气体包围,称为大气层,主要成分为氮、氧、二氧化碳、氩。

- 地球诞生于约45.4亿年前,42亿年前开始形成海洋,并在35亿年前的海洋中出现生命,之后逐步涉足地表和大气,并分化为好氧生物和厌氧生物。早期生命迹象产生的具体证据包括格陵兰岛西南部变质沉积岩(英语:Metasediment)中拥有约37亿年的历史的生源(英语:Biogenic substance)石墨,以及澳大利亚大陆西部岩石中约41亿年前的早期生物遗骸(英语:Biotic material)。此后除去数次生物集群灭绝事件,生物种类不断增多。根据科学界测定,地球曾存在过的50亿种物种中,已经绝灭的占约99%,据统计,现今存活的物种大约有1,200至1,400万个,其中有记录证实存活的物种120万个,而余下的86%尚未被正式发现。2016年5月,有科学家认为现今地球上大概共出现过1万亿种物种,其中人类正式发现的仅占十万分之一。2016年7月,研究团队在研究现存生物的基因后推断所有现存生物的共祖中共存在有355种基因。地球上有约80.3亿人口,分成了约200个国家和地区,借由外交、旅游、贸易、传媒或战争相互联系。

- 命名和辞源∶

地球的英文名“Earth”源自中古英语,其历史可追溯到古英语(时常作“eorðe”),在日耳曼语族诸语中都有同源词,其原始日耳曼语词根构拟为“*erþō”。拉丁文称之为“Terra”,此为罗马神话中大地女神之名。希腊文中则称之为“Γαῖα”(Gaia),这个名称是希腊神话中大地女神盖亚的名字。

中文“地球”一词最早出现于明朝的西学东渐时期,最早引入该词的是意大利传教士利玛窦(Matteo Ricci,1552-1610),他于《坤舆万国全图》中使用了该词。清朝后期,西方近代科学引入中国,地圆说逐渐为中国人所接受,“地球”一词(亦作“地毬”)被广泛使用,申报在创刊首月即登载《地球说》一文。

- 物理特性

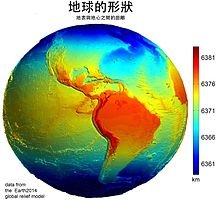

地球的形状。图示为地球表面地势和地球几何中心的距离。南美洲的安第斯山脉的隆起清晰可见。数据来自2014年全球地势模型

地球大致呈椭球形。地球自转的效应使得沿贯穿两极的地轴方向稍扁,赤道附近略有隆起。从地心出发,地球赤道半径比极半径高了43千米(27英里)。因此,地球表面离地球质心最远之处并非海拔最高的珠穆朗玛峰,而是位于赤道上的厄瓜多尔钦博拉索山的山峰。地球的参考椭球体平均直径约为12,742千米(7,918英里),约等于(40,000 km)/π,这个整数并非巧合,而是因为长度单位米的最初定义是经过法国巴黎的经线上赤道与北极点距离的一千万分之一。

由于局部地势有所起伏,地球与理想椭球体略有偏离,不过从行星尺度看,这些起伏和地球半径相比很小,最大偏离也只有0.17%,位于海平面以下10,911米(35,797英尺)的马里亚纳海沟与海拔8,844米(29,016英尺)的珠穆朗玛峰只产生0.14%的偏离。若把地球缩到台球大小,地球上像大型山脉和海沟那样的地方摸上去就像微小瑕疵一样,而其他大部分地区,包括北美大平原和深海平原摸上去则更加光滑。

- 卫星

月球

从地球的北半球看见的满月

直径 3,474.8 km

质量 7.349×1022 kg

半长轴 384,400 km

轨道周期 27 d 7 h 43.7 m

月球是地球的天然卫星,因古代在夜晚能提供一定的照明功能,也常被称作“月亮”,月球的直径约为地球的四分之一,结构与类地行星相似。月球是太阳系中卫星-行星体积比最大的卫星。虽然冥王星和其卫星冥卫一之间的比值更大,但冥王星属于矮行星。

月球和地球间的引力作用是引起地球潮汐现象的主要原因,而月球被地球潮汐锁定,因此月球的自转周期等于绕地球的公转周期,使月球始终以同一面朝向地球。月球被太阳照亮并朝向地球这一面的变化,导致月相的改变,黑暗部分和明亮部分被明暗界线分隔开来。

地月系统的详图,显示每个天体的半径和地球与月球的质心。月球的轴受到卡西尼第三定律的规范

由于地月间的潮汐相互作用,月球会以每年大约38毫米的距离逐渐远离地球,地球自转的时间长度每年大约增加23微秒。数百万年来,这些微小的变更累积成重大的变化。例如,在泥盆纪的时期(大约4.19亿年前),一年有400天,而一天只有21.8小时。

月球对地球气候的调节可能戏剧性地影响到地球上生物的发展。古生物学的证据和电脑模拟显示地球的转轴倾角因为与月球的潮汐相互作用才得以稳定。一些理论学家认为,没有这个稳定的力量对抗太阳和其他行星对地球的赤道隆起产生的扭矩,地球的自转轴指向将混沌无常;火星就是一个现成的例子。

太阳的直径大约是月球的400倍,但它与地球的距离也是400倍远,因此地球看到的月球和太阳大小几乎相同。这一原因正好使得两天体的角直径(或是立体角)吻合,因此地球能观测到日全食和日环食。

关于月球的起源,大碰撞说是目前最受青睐的科学假说,但这一假设仍有一些无法解释的问题。该假说认为,45亿年前,一颗火星大小的天体忒伊亚与早期的地球撞击,残留的碎片形成了月球。这一假说解释了月球相对于地球缺乏铁和挥发性元素、以及其组成和地球的地壳几乎相同等现象的原因。

- 地球的运动

①自转

地球相对于太阳的平均自转周期称为一个平太阳日,定义为平太阳时86,400 秒(等于SI86,400.0025 秒)因为潮汐减速的缘故,现在地球的太阳日已经比19世纪略长一些,每天要长0至2 SI ms[201][202]。国际地球自转服务(IERS),以国际单位制的秒为单位,测量了1623年至2005年[203]和1962年至2005年[204]的时长,确定了平均太阳日的长度。

地球相对于恒星的自转周期,称为一个恒星日,依据IERS的测量,1恒星日等于平太阳时(UT1)86,164.098903691 秒,即23h 56m 4.098903691s。天文学上常以地球相对于平春分点的自转周期作为一个恒星日,在1982年是平太阳时(UT1)86,164.09053083288 秒,即23h 56m 4.09053083288s。由于春分点会因为岁差等原因而发生移动,这个恒星日比真正的恒星日短约8.4毫秒。

从地球上看,空中的天体都以每小时15°,也就是每分钟15’的角速度向西移动(低轨道的人造卫星和大气层内的流星除外)。靠近天球赤道的天体,每两分钟的移动距离相当于地球表面所见的月球或太阳的视直径(两者几乎相同)。

深太空气候观测站(英语:Deep Space Climate Observatory)在2016年5月29日拍摄的地球自转影像

②公转

地球绕太阳公转的轨道与太阳的平均距离大约是150 × 106千米(93,000,000英里),每365.2564平太阳日转一圈,称为一恒星年。公转使得太阳相对于恒星每日向东有约1°的视运动,每12小时的移动相当于太阳或月球的视直径。由于这种运动,地球平均要24小时,也就是一个太阳日,才能绕轴自转完一圈,让太阳再度通过中天。地球公转的平均速度大约是29.8 km/s(107,000 km/h),7分钟内就可行进12,742 km(7,918 mi),等同于地球的直径的距离;约3.5小时就能行进约384,000 km(239,000 mi)的地月距离。

在现代,地球的近日点和远日点出现的时间分别出现于每年的1月3日和7月4日左右。 由于进动和轨道参数变化带来的影响,这两个日期会随时间变化。这种变化具有周期性的特征,即米兰科维奇循环。地球和太阳距离的变化,造成地球从远日点运行到近日点时,获得的太阳能量增加了6.9% 。因为南半球总在每年相同的时间,当接近近日点时朝向太阳,因此在一年之中,南半球接受的太阳能量比北半球稍多一些。但这种影响远小于轴向倾斜对总能量变化的影响,多接收的能量大部分都被南半球占有很高比例的海水吸收掉。

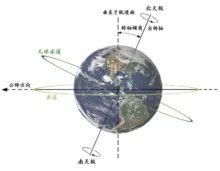

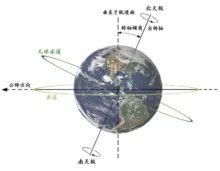

相对于恒星背景,月球和地球每27.32天绕行彼此的质心公转一圈。由于地月系统共同绕太阳公转,相邻两次朔的间隔,即朔望月的周期,平均是29.53天。从天球北极看,月球环绕地球的公转以及它们的自转都是逆时针方向。从超越地球和太阳北极的制高点看,地球也是以逆时针方向环绕着太阳公转,但公转轨道面(即黄道)和地球赤道并不重合——黄道面和赤道面呈现23.439281°(约23°26’)的夹角,该角也是自转轴和公转轴的夹角,被称为轨道倾角、转轴倾角或黄赤交角。而月球绕地球公转的轨道平面(白道)与黄道夹角5.1°。没有这些倾斜,每月就会有一次日食和一次月食交替发生。

地球的引力影响范围(希尔球)半径大约是1.5 × 106千米(930,000英里)。这是地球的引力大于太阳和更遥远行星的最大距离。天体必需进入这个范围内才能环绕着地球运动,否则其轨道会因太阳引力摄动而变得不稳定,并有可能脱离地球束缚。

包括地球在内的整个太阳系,在位于银河平面上方约20 光年的猎户臂内,以28,000 光年的距离环绕着银河系的中心公转。1990年,旅行者1号从6.4 × 109千米(4 × 109英里)拍摄到了地球的图像(暗淡蓝点)。

③倾角

黄道和赤道的关系:赤道是垂直地球自转轴的平面,与轨道平面(黄道)的夹角是轨道倾角,也就是黄赤交角

轨道倾角的存在使得地球绕太阳公转时,太阳直射点在南回归线和北回归线之间周期性地变化,其周期为一个回归年,时长为365.24219个平太阳日(即:365天5小时48分45秒)。地球上不同纬度地区昼夜长短和太阳高度角随之变化,进而使得这些地区一日之内接受到的太阳辐射总量发生变化,导致季节变化。当北极点相对于南极点离太阳更近时,太阳直射点位于北半球,此时北半球昼长夜短,太阳高度角较大,为夏半年;南半球昼短夜长,太阳高度角较小,为冬半年;反之亦然。在北回归线以北的北温带,太阳总是从东南方向升起,向西南方向落下;在南温带,太阳则是从东北方向升起,向西北方向落下。

在南、北半球各自的夏半年中,纬度越高,昼越长,夜越短,在极圈内可能出现全天都是白昼的情形,称为极昼。在极点附近,夏半年的6个月都是极昼;冬半年纬度越高,昼越短,夜越长,极圈内可能出现全天都是黑夜的情形,称为极夜。极点附近冬半年均为极夜。

在一个回归年内,太阳直射点在南北回归线之间移动。直射点落在北回归线、南回归线上的事件合称“二至”。直射点会两次越过赤道,称为“二分”。在北半球,冬至出现在每年的12月21日前后,夏至出现在6月21日左右,春分通常出现在3月20日,秋分通常出现在9月22日或9月23日。在南半球,春分、秋分;夏至、冬至的日期正好与北半球相反。

由于地球不是理想的球体,而黄道面、白道面和赤道面都存在交角,太阳和月球对地球施加的力矩有垂直于自转角动量的分量,使得地球在自转的同时会发生进动,其周期为2.58万年,从而导致了恒星年和回归年的差异,即“岁差”。地球的倾斜角几乎不随时间变化而改变,但由于日月相对地球的位置不断变化导致地球受到的外力发生变化,地球在自转、进动时倾斜角仍然会有轻微、无规则的章动,其最大周期分量为18.6年,与月球交点的进动周期一致。地球也不是理想的刚体,受到地质运动、大气运动等作用的影响,地球的质量分布会发生变化,自转极点相对于地球表面同样也会有轻微的漂移,每年极点的位置会变化数米,自1900年以来,极点大约漂移了20米。这种漂移被称为极移。极移是一种准周期运动,主要的周期分量包括一个周期为一年的运动和一个周期为14个月的运动。前者通常被认为与大气运动有关,后者被称为钱德勒摆动。由于地球的自转角速度比月球和地球的公转角速度都大,受到潮汐摩擦的影响,地球的自转角速度随着时间变化缓慢减小,换言之,一天的时间逐渐变长。